Investigadores de la UR revelan que en el siglo XIX, Logroño tenía 118 mujeres en la prostitución y 12 casas de citas documentadas.

LOGROÑO, 25 de noviembre. En el contexto de una sociedad que a menudo ignora o estigmatiza las luchas de las mujeres, se ha revelado que Logroño albergaba al menos 118 mujeres que ejercían la prostitución durante el siglo XIX, según un minucioso estudio realizado por Javier Zúñiga Crespo y Marina Segovia Vara. La investigación, titulada 'La mujer lleva en su ignorancia el germen de su perdición', aborda temas de prostitución y la influencia del higienismo en la ciudad, y ha sido publicada por la revista 'El futuro del pasado', de la Universidad de Salamanca, destacada por su nivel de impacto Q1 dentro de la FECYT.

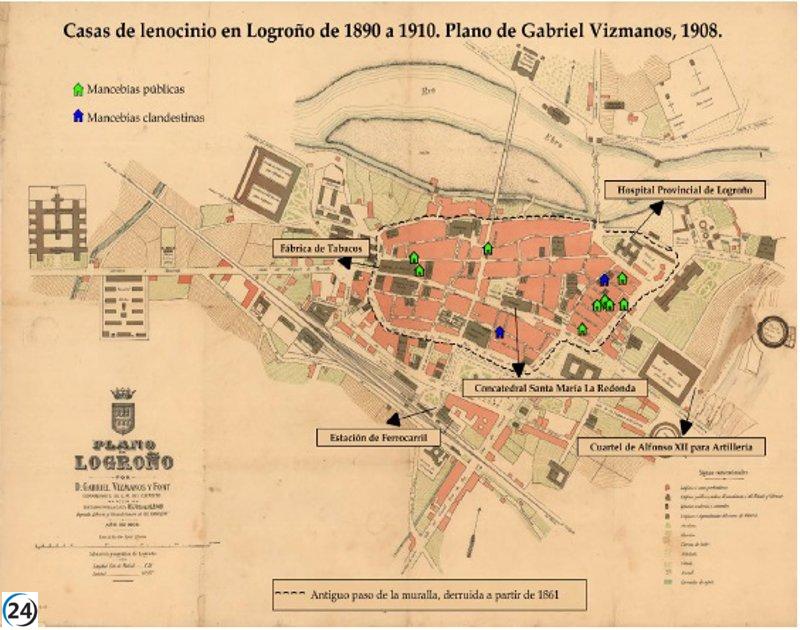

Este artículo, que se inspira en un memorando del médico higienista Donato Fernández presentado en 1890 al Servicio de Higiene Especial del Hospital Civil de Logroño, se propone analizar las regulaciones impuestas por las autoridades para controlar la prostitución en el espacio público. Las mancebías, símbolo de este comercio, fueron lentamente desplazadas hacia las periferias de la ciudad, bajo el pretexto de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas y mantener la 'salubridad' del entorno urbano.

El informe de Fernández, que estaba alineado con una moral conservadora y católica, refleja la complejidad de una época que, por un lado, veía a las prostitutas como víctimas de circunstancias adversas, pero, por otro, expresaba desdén por la práctica del comercio sexual. Este discurso dualista promovía la idea de que la maternidad debía ser el destino natural de las mujeres, al tiempo que justificaba el acceso masculino al cuerpo de las “mujeres públicas”, a menudo consideradas caídas o perdidas.

La moral imperante en la época justificaba la existencia de las mancebías, ya que se percibían como mecanismos para canalizar la sexualidad masculina, evitando que esta se desbordara en la esfera pública y restableciendo así la paz familiar. Así, se institucionalizó un tipo de regulación que buscaba mantener la 'tranquilidad social' a expensas de la dignidad de las mujeres involucradas.

En el panorama español, la promulgación en 1847 del Reglamento para la represión de la prostitución en Madrid marcó el fin de un período abolicionista iniciado con las políticas de Felipe IV. Posteriormente, en 1889, se hicieron más estrictas las normativas de higiene, estableciendo un registro obligatorio para las mujeres que ejercían la prostitución, las cuales debían portar una cartilla sanitaria y enfrentarse a inspecciones médicas semanales. Esta reglamentación no solo visibilizó a las involucradas en el negocio, sino que dificultó su posible transición a otras formas de subsistencia, ya que la prostitución a menudo representaba una de las pocas alternativas económicas para las mujeres de clase trabajadora durante tiempos difíciles.

El marco normativo surgido en esta época incrementó la figura de la "ama de mancebía", otorgándole mayor autoridad en el entorno, y estableció una distinción entre diferentes tipos de mancebías, aquellas que ofrecían alojamiento a mujeres internas y aquellas que actuaban más como casas de citas, donde el personal era temporal y no necesariamente vivía en el lugar.

Logroño contaba con aproximadamente una docena de mancebías registradas, concentradas en el barrio de La Villanueva, reconocido por su pobreza y bajos alquileres, lo que lo convertía en un entorno menos susceptible a quejas de los vecinos. La proximidad al cuartel de caballería y el correccional también aseguraba un flujo constante de 'clientes', mientras que las estrechas calles minimizaban la visibilidad del comercio sexual.

De acuerdo con los registros de Donato Fernández, de las 118 mujeres inscritas en la prostitución, 80 lo hacían motivadas por su situación económica y 38 eran catalogadas conforme a las normas de la época como "mujeres caídas", describiéndolas como víctimas de 'engaño, miseria e ignorancia'. De este grupo, solo 18 mujeres tenían habilidades básicas de lectura y escritura, dejando claro que la gran mayoría vivía al margen del conocimiento y la educación, una situación que ni siquiera abarca a quienes ejercían en la clandestinidad. En aquel entonces, Logroño tenía una población estimada de 15.567 habitantes.

Las mujeres registradas enfrentaban un entorno marcado por la violencia y la hostilidad que las forzaba a aceptar situaciones abusivas en busca de protección. Al mismo tiempo, estaban bajo un minucioso control por parte del Negociado de Higiene, compuesto por diversos funcionarios encargados de supervisar las condiciones del comercio, costeados de hecho por las propias tasas de las mancebías.

Respecto al perfil de estas mujeres, se estableció que el 59 por ciento tenía entre 20 y 30 años, con una alarmante representación de un 38 por ciento de adolescentes, algunas incluso menores de edad, y solo un escaso 3 por ciento de mujeres mayores de 30 años. En esta época, la esperanza de vida oscilaba en torno a los 35 años, lo que indica las duras realidades a las que se enfrentaban.

En cuanto a su estado civil, el 91 por ciento de las mujeres se registraron como solteras, mientras que un 6 por ciento eran casadas y solo un 3 por ciento viudas. Curiosamente, solo un 27,2 por ciento eran originarias de Logroño, siendo más común que estas mujeres migraran desde pueblos lejanos para intentar pasar desapercibidas en un entorno donde la vigilancia era constante. Las ciudades de Madrid, Zaragoza, Bilbao, Pamplona y Burgos aportaban la mayor parte de estas migrantes.

A pesar de que la normativa imponía varias medidas represivas hacia las mujeres en la prostitución, garantizaba una forma de anonimato al cliente masculino, quien no tenía obligación de someterse a controles médicos, una clara desigualdad en el tratamiento de género dentro de las regulaciones aplicadas.

El estudio de Zúñiga Crespo y Segovia Vara no solo se limita a estadísticas y normativas; también incluye diversas menciones a incidentes violentos, que revelan la precariedad de la seguridad para estas mujeres. Se documentan casos de agresiones y asesinatos, como el de Jenara López Santamaría en 1897, asesinado por Santiago Robles, quien resultó absuelto en un juicio que subraya la falta de justicia. Otro caso trágico fue el de Juliana López Hernández, quien perdió la vida en 1902 en circunstancias similares.

La historia también refleja tensiones entre hombres y alteraciones de poder, como la disputa que llevó al asesinato de Emilio Luis González, pero también muestra la violencia que surgía entre las propias mujeres en un entorno tan hostil. Sin embargo, el hecho de que muchas mujeres provinieran de otros lugares, separándose de sus redes de apoyo familiares, fomentó un sentido de comunidad y solidaridad entre ellas, lo que resultó ser un pilar fundamental para su supervivencia en un sistema tan desigual.

Newsletter

Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.